Ces poisons qui guérissent

Pharmakon… mot grec ambigü signifiant tout à la fois remède et poison. Symbolisme fascinant des contraires qui s’affrontent depuis la nuit des temps : l’ombre et la lumière, le mal et le bien, la vie et la mort… Mais faut-il vraiment parler de contraires ? En thérapeutique, rien n’est moins sûr. Depuis Hippocrate, nous savons bien que « tout est poison, rien n’est poison, tout est dans la dose ».

Les rapports étroits entretenus entre le remède et le poison nous conduisent à remonter aux origines de la thérapeutique, en ces temps lointains où régnait le dogme de la polypharmacie. Tout remède s’appréciait alors en considération du nombre et de la diversité de ses composants. Il s’agissait surtout de trouver des parades efficaces contre les tentatives d’empoisonnement, divertissements favoris de certaines cours de l’époque.

Des remèdes universels

Le plus ancien des antidotes universels fut sans doute l’Antidotum Mithridaticum, du nom d’un célèbre roi du Pont, Mithridate VI. Ce monarque, obsédé par les intrigues et les conspirations de son entourage, s’était consacré à l’étude des plantes vénéneuses avec lesquelles, à force d’expérimentations sur sa propre personne, il s’était familiarisé puis immunisé. Ce faisant, il avait abouti à la formule complexe d’un électuaire réputé prémunir de tout empoisonnement.

Lorsqu’en 40 après J.-C. les Romains conquirent le royaume du Pont, l’empereur Néron trouva dans la bibliothèque de Mithridate un recueil renfermant le secret du mystérieux antidote. Il chargea son propre médecin, Andromaque l’Ancien, de perfectionner la formule.

Une dizaine de substances supplémentaires furent ajoutées, dont la chair de vipère, et le résultat fut présenté à Néron sous forme de poème élégiaque dédié à l’empereur. La très fameuse thériaque était née !

On sait de quelle considération a bénéficié ce célèbre remède pendant près de deux millénaires. Composée à l’origine de plantes vénéneuses et de drogues puissantes, la thériaque fut rapidement présentée comme une véritable panacée. Selon certains auteurs du XVIe siècle, elle était préconisée « contre toutes les maladies contagieuses comme la peste, les fièvres malignes, la petite vérole, contre la morsure de bêtes venimeuses, contre le poison de la ciguë et du napel, contre la colique venteuse, contre les vers, pour soigner l’asthme, les fièvres intermittentes, la paralysie, l’apoplexie, l’épilepsie… ».

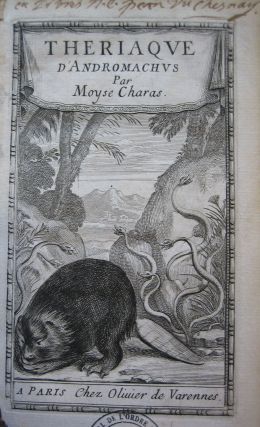

Le prestige de la thériaque était tel que des préparations publiques furent organisées au siècle suivant. À Paris, le célèbre pharmacien et médecin Moyse Charas fut le précurseur de ce type d’événement. Créée le 20 juin 1730 par l’Assemblée Générale de la Compagnie des Marchands Apothicaires et Epiciers, la Société de la Thériaque prit ensuite le relais, annonçant chaque préparation publique à grand renfort de publicité. En dépit de critiques de plus en plus nombreuses condamnant l’idée d’un médicament universel, la thériaque fut vendue jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est finalement en 1908 qu’elle disparaîtra du codex français et abandonnera sa place dans la thérapeutique pour entrer dans la légende.

La douce violence

« Répands charmante nuit, répands sur tous les yeux, de tes pavots, la douce violence… » C’est en ces termes qu’en 1669 Molière évoqua les vertus hypnogènes de l’opium tiré du pavot, dans le prologue de sa comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac. Mais ces propriétés étaient connues depuis fort longtemps, puisque l’opium était précisément l’un des constituants essentiels de la thériaque. Il est probable également qu’il entrait déjà dans la confection de l’antique et magique Népenthes, qui combattait la tristesse et la douleur physique dont Télémaque aurait éprouvé les bienfaits grâce à la belle Hélène.

Toujours dans la mythologie grecque, Déméter, la déesse-mère des récoltes de la terre, fille de Zeus, était souvent figurée tenant des pavots à la main. Ceux-ci l’auraient aidée à oublier la tristesse suscitée par l’enlèvement de sa fille Perséphone par Pluton, qui en fit la reine des Enfers.

Avant même d’être largement utilisés comme antalgiques et somnifères, le pavot et l’opium ont dû jouer un rôle religieux, en particulier au temple d’Héraklion en Crête. Ils aidaient en effet les prêtres à atteindre cet état extatique si propice aux visions divinatoires. Mais l’opium était également considéré, dans l’Antiquité, comme un toxique, pouvant être utilisé à des fins criminelles. Ainsi le Grec Nicandre crut bon d’enseigner l’attitude à adopter en cas d’intoxication : « Celui qui boit un breuvage dans lequel entre le suc de pavot tombe dans un profond sommeil, les yeux deviennent fixes, les membres se refroidissent, les ongles deviennent livides, les yeux concaves présagent de la mort ; ne te laisse pas effrayer par cet aspect, donne vite à la victime une boisson composée de vin et de miel, puis remue le corps violemment, afin qu’il vomisse ».

Dans le cas de l’opium, le poison se double d’une drogue au sens commun du terme. L’empereur Marc-Aurèle qui en prenait chaque jour pour soigner ses migraines chroniques fut sans doute le premier opiomane de l’Histoire, ce qui explique peut-être sa fameuse réputation de stoïcisme. Lui succéderont les fumeurs de « shandoo », bercés par d’illusoires rêves exotiques, et les esclaves de la morphine et de l’héroïne. En définitive, il aura fallu attendre ces quinze dernières années pour que les dérivés de l’opium, libérés en partie de leur image de toxiques, puissent retrouver leur véritable place en thérapeutique et contribuer à une meilleure prise en charge de la douleur.

Quand les esprits jugent

Abandonnons à présent la culture européenne et rejoignons les tropiques. La scène se passe en Afrique noire, sur les bords du golfe de Guinée, dans un village indigène en bordure de la forêt. Imaginez quelques cases de terre battue et de paille, écrasées sous le soleil implacable. L’air est à la fois chaud et moite. Il tremble d’un crépitement continuel qui trahit la présence, par millions, des insectes et des oiseaux alentours. Une rumeur sourde s’élève de la place du village où le gros de la tribu, à l’exception des enfants, se trouve rassemblé. Des représentants de peuplades amies sont également présents sous le grand dais de feuilles de palme où siège le conseil des Anciens. C’est que depuis trois jours, presque sans interruption, l’écho des tambours s’est répercuté dans la brousse pour prévenir qu’aujourd’hui aurait lieu « l’éséré », le jugement par les esprits d’un homme accusé d’envoûtement. Ce possible recours au surnaturel pour établir la culpabilité d’un criminel ou innocenter un suspect n’est pas propre à l’Afrique. En Europe, pendant le haut Moyen Âge, la pratique des ordalies, c’est-à-dire des jugements de Dieu, s’est développée sous des formes très diverses : supplice du fer rouge ou de l’eau bouillante, duels judiciaires… Les romans de chevalerie et, plus tard, les films en technicolor ont peuplé notre mémoire collective de ces fameux combats entrepris pour l’honneur de nobles dames.

Dans d’autres cultures, l’ordalie faisait appel à l’univers mystérieux des poisons. Ainsi, dans la loi brahmanique, l’épreuve consistait-elle à absorber le suc tiré de l’aconit. En Afrique équatoriale, les poisons d’épreuve ne manquaient pas. À la fin du XIXe siècle, un explorateur décrivait dans ses récits de voyage l’épreuve du m’boundou : « Dès qu’une accusation de sorcellerie est portée, le féticheur se rend dans la forêt où il sait trouver la plante m’boundou. En secret, il arrache les racines, les sectionne, en détache l’écorce. Avec celle-ci, il prépare une macération dans l’eau. Puis il procède à l’épreuve. À un signe du féticheur, l’accusé doit se mettre en marche tandis que les effets toxiques commencent à se manifester : yeux congestionnés et révulsés, troubles moteurs qui rendent la marche et même la station debout difficiles. Malheur à l’accusé s’il ne parvient même pas à franchir la ligne tracée ! La culpabilité serait prouvée et la mise à mort aussitôt décidée. »

Une épreuve similaire va se dérouler dans notre petit village du golfe de Guinée. Il s’agit ici de départager deux hommes : celui qui aurait jeté un mauvais sort et son accusateur. À cet effet, le sorcier a rempli deux bols de terre cuite d’un liquide épais et odorant. Le premier est pour l’accusateur. À l’appel du sorcier et du vieux chef, l’homme s’avance, prend une des coupes au hasard et la vide d’un trait. Tous les yeux des Anciens se tournent vers lui. Un peu de sueur apparaît sur son front, quelques tremblements parcourent ses membres. Mais les signes restent limités. Au bout de longues minutes, son innocence peut être proclamée.

Vient alors le tour de l’accusé. La peur se lit sur ses traits. Sans doute sait-il déjà que la vérité va bientôt éclater. D’une main hésitante, il prend le récipient qui lui est destiné. Impossible de reculer : tout le village est suspendu à ses gestes. Alors, il aspire une première gorgée, la garde dans la bouche, finit par l’avaler. Tout le contenu du bol est absorbé avec la même réticence. En quelques minutes, le poison fait son effet. L’homme se couvre de sueur, salive, se met à vomir. Une terrible douleur lui déchire les entrailles et il s’écroule sur le sol dans d’atroces convulsions. Les esprits ont jugé !

Une telle scène peut paraître irrationnelle. Pourtant l’explication est toute simple : pour confectionner son breuvage, le sorcier a utilisé des fèves de Calabar. Il s’agit de la graine d’une liane, Physostigma venenosum, qui contient un alcaloïde inhibiteur de la cholinestérase : l’ésérine. Le poison prolonge ainsi la vie de l’acétylcholine et exalte les effets cholinergiques, d’où la mort possible par collapsus. Or, ce principe actif est dénaturé en milieu acide et perd alors, en grande partie sa toxicité. Voilà qui dissipe le voile de magie : l’innocent a avalé le breuvage sans hésitation et l’acidité de son estomac a suffi à en neutraliser l’action. Par contre, l’autre protagoniste, se sachant coupable, a hésité. L’ésérine a eu le temps de traverser la muqueuse buccale et de pénétrer dans la circulation pour provoquer ses ravages. De tout cela nous est resté un médicament, l’ésérine ou plutôt la physostigmine (son nom actuel) destiné à combattre le glaucome.

La mort qui vole

Comme décidément rien n’est simple dans ce monde des remèdes et des poisons, l’ésérine, ce toxique potentiellement mortel, peut être utilisé comme contrepoison pour lutter contre les intoxications au curare. Ce dernier a en effet pour propriété d’empêcher la transmission du message nerveux par inhibition de l’acétylcholine. Il provoque ainsi une paralysie progressive de l’ensemble des muscles, y compris le diaphragme, et conduit à la mort par arrêt respiratoire.

On le sait, dans l’hostile forêt amazonienne, les indiens ont été les premiers à faire appel à ces étonnantes propriétés du curare. La cueillette de certaines lianes leur permettait d’obtenir, après broyage et traitement par le feu, une pâte noirâtre, dont ils enduisaient l’extrémité de leurs flèches. Un simple gonflement des joues et, de la longue sarbacane, la mort volante et silencieuse s’élançait pour foudroyer l’oiseau en plein vol ou l’explorateur trop téméraire. Cette coutume est d’ailleurs à l’origine du mot toxique, puisque celui-ci vient du grec « toxon » qui signifie flèche.

Il fallut attendre les travaux de Claude Bernard sur la grenouille dans la seconde moitié du XIXe siècle pour comprendre le mode d’action des curares. La chimie thérapeutique permit par la suite d’imiter les alcaloïdes naturels pour mettre au point des produits de synthèse plus simples. À partir des années quarante, ces derniers seront utilisés lors des opérations chirurgicales afin d’obtenir un relâchement musculaire complet.

Une femme fatale

L’épisode suivant de notre saga nous conduit dans la très catholique Espagne. En cette année du Seigneur 1837, si la foule se pressait à Séville, ce n’était pas seulement pour assister à la fameuse féria, mais pour ne rien manquer d’un procès sans précédent. Une Andalouse de 30 ans, dona Catalina de Viariza, comparaissait devant la cour criminelle des alcades pour répondre d’une tentative de meurtre par empoisonnement.

L’affaire en réalité ne datait pas d’hier. La belle avait déjà été soupçonnée d’avoir assassiné celle qui l’avait supplantée dans le cœur d’un bel hidalgo, don Pedro de Balboa. Après avoir séduit Catalina, ce dernier avait en effet commis l’erreur irréparable de lui préférer une ravissante cousine nommée dona Nieves, ce qui signifie blanche comme la neige. Catalina avait alors adressé à son amant un billet lourd de menaces : « Comme un autre Pygmalion, tu veux échauffer ta statue de neige. Mais prends garde ! Je la glacerai pour tout de bon, avec l’aide de la Sainte Vierge, et je te tuerai ensuite. Après je me tuerai !»

Le jour prévu pour le mariage de dona Nieves et don Pedro, une gerbe de fleurs fut livrée au domicile de la fiancée. Celle-ci les respira à plusieurs reprises et tomba foudroyée ! Catalina se retrouva bien entendu au premier rang des suspects. Cependant, aucune trace de poison n’ayant pu être retrouvé, la belle fut laissée en liberté. Quant à don Pedro, peu rancunier, il retourna derechef dans les bras de son premier amour.

À quelques temps de là, une dispute opposa les deux amants. Dans un accès de fureur, la belle au sang chaud retira de sa coiffure une longue épingle et piqua au bras le malheureux don Pedro. Aussitôt celui-ci perdit connaissance et demeura longtemps entre la vie et la mort. Cette fois, les médecins purent établir un diagnostic précis : l’aiguille était imprégnée de suc de védégambe, un poison autrefois utilisé par les chasseurs pour leurs flèches. Si don Pedro avait pu survivre, c’est qu’en frottant les cheveux l’épingle avait été en partie débarrassée de son poison.

Fort logiquement, dona Catalina fut condamnée à la réclusion à vie. Avec ceux de la Brinvilliers, de la Voisin et de bien d’autres, son nom vient s’ajouter à la longue liste des empoisonneuses célèbres.

Le poison de ces dames

Parmi tous les moyens que l’être humain a inventés pour supprimer la vie, et l’on sait combien son imagination s’est montrée féconde en ce domaine, c’est en effet au poison que va, sans conteste, la préférence de la gent féminine. Dans ce domaine, l’arsenic tient le haut du pavé.

C’est ainsi qu’en 1840 Marie Capelle, épouse Lafarge, défraya la chronique lorsqu’elle fut accusée d’avoir empoisonné son mari à l’arsenic et condamnée aux travaux forcés à perpétuité par la Cour d’Assises de Tulle. Et ce, malgré des analyses menées par les plus grands savants et qui débouchèrent sur une absence totale de résultats probants.

Plus près de nous, on se rappelle l’invraisemblable affaire Marie Besnard. Il ne fallut pas moins de trois procès et quinze années de procédures pour que l’accusée soit finalement acquittée du meurtre de plusieurs de ses proches. Sur un plan plus imaginaire, la mort d’Emma Bovary est une illustration exemplaire de la haute toxicité de l’arsenic, véritable poison nécrosant.

Pourtant, comme beaucoup d’autres drogues, l’arsenic possède un double visage. Sous diverses formes, il est intervenu dans de nombreux médicaments anciens, et on lui a attribué de grandes propriétés thérapeutiques. On citera par exemple la liqueur de Fowler à l’arséniate de sodium et celle de van Swieten. Par ailleurs, c’est à un Français, Antoine Béchamp, que revient le mérite d’avoir préparé le premier dérivé organique de l’arsenic.

À sa suite, des chercheurs allemands mirent au point plusieurs médicaments organoarsénicaux qui avaient, à peu près tous, des propriétés curatives à l’égard de la syphilis : le Salvarsan, le Néosalvarsan. Quant à l’école pasteurienne, représentée par Fourneau et Trefouël, elle réalisa la synthèse du Stovarsol, antisyphilitique actif par voie orale, antiamibien et antipaludéen, qui mérita d’être considéré comme « le meilleur compagnon des troupes coloniales ».

Une bonne blague

À la lecture de ce qui précède, il ne faudrait pas croire que l’empoisonnement est une occupation exclusivement féminine. Nous en voulons pour preuve la cocasse affaire du Perthuis qui eut pour cadre, en 1855, le petit village du même nom, dans la vallée de la Durance.

Dans cette charmante petite bourgade, la vie aurait pu s’écouler comme un long fleuve tranquille, si les habitants n’avaient pas été les témoins involontaires de la lutte sans merci opposant les deux médecins du lieu, les sieurs Estachy et Tournatoire. Ces deux médicastres se détestaient en effet cordialement et passaient leur temps à s’injurier dans des feuilles locales : La Sentinelle du Vaucluse et Le Radical du Vaucluse. Un procès pour diffamation finit par les opposer et Estachy se vit condamner à payer des dommages et intérêts à son abhorré confrère.

L’esprit de vengeance n’allait pas attendre deux mois pour se manifester. Un soir de janvier 1885, le docteur Tournatoire donnait un grand dîner pour quelques amis. Selon la coutume locale, des grives devaient être consommées en fin de repas. Elles avaient été apportées l’après-midi même au domicile du médecin par un visiteur inconnu. Cependant, les convives ayant trop mangé, les volatiles furent rapportés en cuisine sans avoir été touchés. Le lendemain, madame Tournatoire et sa servante firent de ces restes appétissants leur déjeuner. Victimes d’étourdissements et d’hallucinations, elles durent bientôt s’aliter. Le docteur s’aperçut alors que le chien de la maison, fort gourmand, s’était introduit à l’office et avait réussi à s’emparer d’une des grives. Il fut étonné de voir l’animal renifler un long moment sa proie avant de l’abandonner dédaigneusement.

Flairant là quelque mystère, il fit procéder à l’analyse des grives. L’examen toxicologique révéla la présence d’une quantité suffisante de sulfate d’atropine pour tuer cinq personnes !

Une courte enquête permit de démasquer l’empoisonneur. Il s’agissait du docteur Estachy qui avoua qu’il avait voulu faire « une bonne farce » à son rival.

Encore utilisée aujourd’hui en ophtalmologie pour dilater la pupille et faciliter les examens de fond d’œil, l’atropine est l’un des alcaloïdes de la belladone. Son nom ne sonne-t-il pas comme un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés d’oublier la possible toxicité des médicaments ? Il serait en effet dangereux d’ignorer qu’atropine vient d’Atropos, la Parque chargée de couper le fil représentant la vie de chaque mortel.

Finalement n’est-ce pas là l’une des principales vertus de la pharmacie que d’avoir su mettre à profit les toxiques pour soigner, ou, pour reprendre notre symbolique de départ, d’avoir domestiqué le mal pour apporter le bien ? C’est en tout cas ce que semblait vouloir exprimer le père Martial de Brive lorsqu’il écrivit, au XVIIe siècle, un vibrant hommage en forme de sonnet, intitulé l’Art de la pharmacie :

« Cet art miraculeux par un pouvoir divin

Fait un mets innocent de vipères pétries,

et donne la vigueur à des santés flétries,

par des extraits subtils qu’il tire de venin »

Pour en savoir plus

- Pérennité des alcaloïdes, Laboratoires Houdé, Editions Louis Pariente, Paris, 1985.

- André Boucherie, Histoires et légendes du médicament, Editions de Santé, Paris, 1990.

- François Chast, Histoire contemporaine des médicaments, Editions La Découverte, Paris, 1995.

- Pierre Delaveau, Histoire et renouveau des plantes médicinales, Albin-Michel, Paris, 1982.

« Le mal des ardents » Vers le milieu du Xe siècle, en France, l’augmentation de la population, conjuguée à la persistance d’hivers rigoureux et pluvieux, conduisit à une multiplication sans précédent des cultures de seigle, céréale très résistante à l’humidité et au froid. Or cette expansion du seigle eut pour conséquence l'apparition d’un étrange fléau qui terrorisa les gens du temps : le mal des ardents ! Flodoard, un chanoine de Reims contemporain des événements, en rapporte l’apparition pour la première fois en 945, dans la région parisienne et aux alentours : « Un feu intérieur envahit les membres des hommes. Insensiblement brûlés, ils finissent par être littéralement consumés jusqu’à ce qu’enfin la mort mette fin aux supplices ». En cestemps où religion et superstition faisaient bon ménage, on imagine quelle terreur devaitinspirer le spectacle de ces membres calcinés et progressivement détachés du corps. Ce malinexplicable, d’origine apparemment si mystérieuse, fut interprété comme une possessiondiabolique, une manifestation du feu de l’enfer, que seule la prière au père des moines, saint Antoine, pouvait guérir. Aujourd’hui, on connaît la cause de cet étrange feu de saint Antoine. Le mal était provoqué par la consommation de pain de seigle ergoté. L’ergot de seigle est un champignon qui contient divers alcaloïdes aux pouvoirs vasoconstricteurs capables de déclencher des brûlures intérieures et des tétanismes musculaires. De ces terribles poisons, les chimistes ont tiré plusieurs principes actifs, dont la méthylergométrine utilisée en obstétrique et la dihydroergotamine active contre les migraines. |

« Experts ès poisons » Le pharmacien étant celui qui détient officiellement des toxiques, il n’est guère étonnant de le voir apparaître, sous la plume de plusieurs écrivains, comme le spécialiste en matière d’empoisonnement criminel. Grâce à Georges Simenon, par exemple, nous sommes ramenés à une époque où l’officinal se doublait encore d’un biologiste. Dans Le Chien jaune, une des toutes premières enquêtes du fameux commissaire Maigret, des meurtres inexplicables endeuillent le port de Concarneau. Un climat d’angoisse gagne alors la petite ville et l’on en vient à soupçonner la présence de poison dans les bouteilles de l’hôtel de l’Amiral. L’action du livre se déroule dans les années trente et c’est le pharmacien que l’on envoie tout naturellement chercher pour tenir le rôle d’expert : « La fille de salle rentrait, suivie du pharmacien qui avait la bouche pleine. - Ecoutez, Kervidon, il faut immédiatement nous analyser le contenu de cette bouteille et des verres ! - Aujourd’hui ? - A l’instant ! - Quelles réactions dois-je essayer ? Qu’est-ce que vous pensez ? - Strychnine, souffla le docteur. » Une telle besogne, on l’imagine bien, n’allait pas sans parer celui qui l’accomplissait, d’une certaine auréole. Le pharmacien devient, ainsi, le temps d’une matinée, le personnage le plus important de sa cité : « Le pharmacien était petit, maigre et nerveux. Il s’agitait trois fois plus qu’il n’était nécessaire. On dut lui chercher un panier à bouteilles. Puis il téléphona à un café de la vieille ville afin qu’on aille dire à son commis qu’il avait besoin de lui. Tête nue, il fit cinq ou six fois le chemin de l’hôtel de l’Amiral à son officine, affairé, trouvant le temps de lancer quelques mots aux curieux groupés sur le trottoir ». Cette compétence en matière d’analyse criminelle se trouve également reconnue par le juge de paix Sarcus, personnage des Paysans, roman d’Honoré de Balzac. Cet homme de loi met en avant les grandes qualités professionnelles de son beau-frère, le pharmacien Vermut, en des termes fort élogieux : « Sans lui, on serait bien embarrassé pour les autopsies ; il a si bien retrouvé le poison dans le corps de ce pauvre Pigeron que les chimistes de Paris ont dit à la Cour d’Assises, à Auxerre, qu’ils n’auraient pas mieux fait… » |

Eric Fouassier

Copyright© WebMuseo 2021 - 2024

Copyright© WebMuseo 2021 - 2024